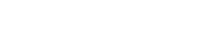

論:そうして生きてきたつもり 俳人・下町のプロデューサー 木割大雄

好きな人が居ること。街とはそういうところ…

夜が明けて間もない頃の繁華街に、空っ風が吹いている。前夜の賑わいの痕跡が、白々と漂っている。ちょっぴり淋しいけれど決して哀しくはない。

街とはそういうところ。

街とは、人のこと。

ずっとそう思って生きてきた。

まず、好きな人が居るということ。例えば、魚のコトしか話したことがないけれど、あの魚屋の親父サンが好き。というような。

そういう“好きな人”が居ること。街とはそういうところ。

街に、行政に、或いは他人様に、何かをして貰おうと思ったことがない。自分で何かを見つけて生きてきたつもり。

知らず知らずに、他人様のお世話になってきたのは充分、承知しているつもり。

だけどやっぱり、自分の方から何かを見つけてきたつもり。昔は良かった、などと、他人事のように言ったりしないで、今が一番いいと思って、生きてきたつもり。

そもそも、昔とは「変化したそのときを境にそれ以前をいうのだ。歳月ではない」という司馬遼太郎の言葉がある。その通りだと思う。自分にとっての<変化>を考え、それから先のことを考える。

朝日新聞小尻記者追悼イベント。阪神尼崎駅前で憲法第9条を巨大な紙に書くパフォーマンス

朝日新聞小尻記者追悼イベント。阪神尼崎駅前で憲法第9条を巨大な紙に書くパフォーマンス

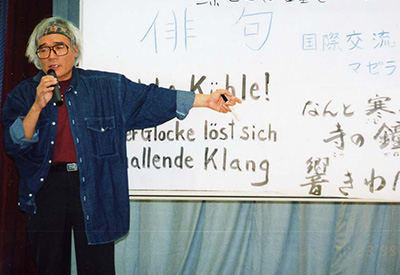

園田学園女子大学で開かれた、留学生への俳句講座

園田学園女子大学で開かれた、留学生への俳句講座

<変化>に立ち合う気持で、今の自分でやりたいことを見つけよう。偏見でもいいから自分の意見を述べてみよう。他人に期待をかけずに自分に期待していこう。

街を“モノ”や“カタチ”で考えるなら、例えば、尼崎の南部を考えるのならば、阪神『尼崎』駅の南側に立てばいい。空港行バスの停留所の横にポールが立っている。そこに、ジェーン台風の時の水位が、とんでもなく高いところに線が引いてある。あの当時の人が味わった恐怖を想像できるか。

その恐怖を乗り越えた先達の苦労や知恵には頭が下がる。

けれど、卑下することはない。

いまどきの若い者に、しっかりせい、と説教するつもりも、ない。工場公害の頃は、反面、尼崎の黄金時代でもあった。そんな歴史だけは知っておきたい。

けれど大事なのは、今。そして、これから。

こどもは大人になれるけれど大人はこどもに戻れない。

こどもはこどもなりに、好きな人が居る。大人は、大人として好きな人を沢山、持とう。大工には大工の話を聞こう。植木屋には樹のこと林や森のことを聞こう。木材事情はどうなっているのか。木造家屋は百年経っても丈夫だったのはどうしてなのか。

八百屋には野菜のことを聞いてみよう。夏の大根はどうしてあんなに辛いのか。

聞きたいことがいっぱいある。聞かれたら、聞かれたその人が元気になる。

街が元気とは人が元気なこと、なのだ。

現場のことは現場の人に聞いてみよう。

きわり だいゆう

1938年西宮市生まれ。俳人・下町のプロデューサー。阪神沖縄文化研究会幹事。関西琉球舞踊研究所(尼崎市武庫之荘)、尼崎定期公演企画担当。2005年4月12日にアルカイックホールで開かれる「阪神淡路大震災10周年記念事業」を企画中。県立尼崎高校でも特別非常勤講師として教壇に立つなど、活動は多岐にわたる。著書「虎酔俳句集」「江夏豊の俳句」「南のくにに雪だるま(邑書林)」。