マチノモノサシ no.16 尼崎市の公営事業所事情

尼崎にまつわる「数」を掘り下げ、「まち」を考えてみる。

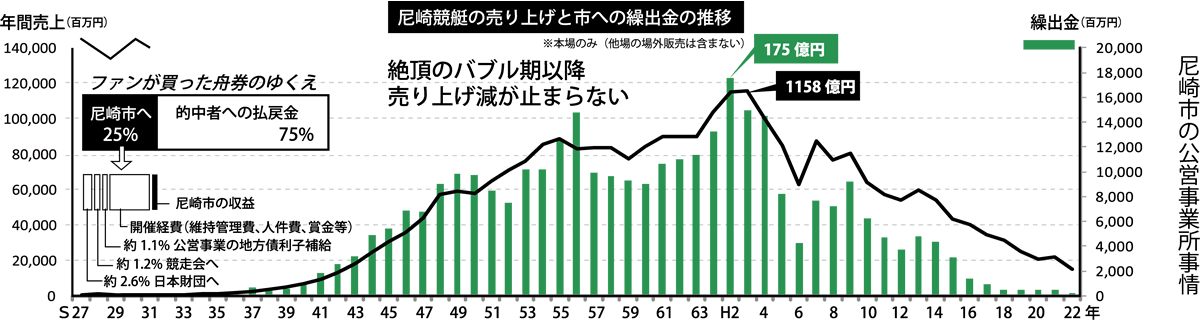

尼崎競艇の売上20年前の約1割

(上)昭和40年代の活況(下)建設前の大庄湿地帯 写真は「尼崎競走場40周年誌」より転載

(上)昭和40年代の活況(下)建設前の大庄湿地帯 写真は「尼崎競走場40周年誌」より転載

カタいお役所が“賭けごと”を仕切るという何とも複雑な「公営ギャンブル」の世界。尼崎市では今も競艇と競馬、二つの事業を手がけている。センタープールも園田競馬も地元の身近な施設だが、その内実を知る市民は少ないだろう。まずはその歴史から紐といてみよう。

目的は地方財政の改善

尼崎に競艇場ができたのは昭和27年。昭和25年のジェーン台風による水害からの復興資金調達のために、当初はオートレース場を計画していたが、湿地帯だった大庄地域の土地活用や周辺の埋め立てが必要なことや、当時の阪本勝市長が競艇事業の生みの親である笹川良一氏と懇意だったことなどもあり、今の場所に巨大なボートレース場が完成した。

競艇、地方競馬、競輪、オートレース。これらが現在の日本で開催されている「公営競技」、自治体が主催するいわゆる公営ギャンブルだ。全国の自治体が戦後復興の資金調達に頭を悩ませていた時代、「地方財政の改善」を目的とする公営ギャンブル場は、壮絶な誘致合戦を繰り広げ全国へと広まっていった。

しかし、昭和30年代には各地の競技場で暴動が勃発し、たちまち公営ギャンブル廃止論が広がった。尼崎市でも昭和35年に当時の薄井市長が競艇場の廃止を宣言し、約4年間に渡り存廃についての議論が繰り広げられた。しかし結果は、競艇によって得られる巨額の特定財源を、教育施設の充実や道路整備に使うことで市民も合意し、存続を決定することとなった。背に腹は代えられなかったということか。

年間入場者数100万人を突破した昭和40年代、スタンドや投票所等、施設のリニューアルを重ねながらその規模は急速に拡大した。昭和39年度に46億円だった売上金は、昭和49年度には592億円に。競艇は名実ともに尼崎の一大産業となったのだった。その後も入場者、売り上げは右肩上がりで、バブル景気絶頂の平成3年度には1158億円とピークを迎える。大阪・神戸の大都市を抱える阪神電車の駅前、という好立地と工都尼崎の労働者らに支えられ、繁盛を見せた。

気になる舟券のゆくえ

ところで舟券の100円はどう分配されているのか。お金の流れを確認しよう。売上の75%は的中への払戻金(ここから当たった舟券のお金を分けあう)で、残りの25%が「尼崎市」に一旦入る。その中から日本財団(日本船舶振興会)やモーターボート競走会へ交付金を払い、施設の維持管理費、人件費、選手への賞金などを払って残る分が尼崎市の収益となる。このお金の中から市役所へと毎年繰り出し、これらは道路整備や教育施設の充実など、我々の暮らしに役立ってきた。

昭和31年から市役所へと繰り出されてきた累積金額はなんと3261億円。こんな財源を持っている街は珍しいだろう。しかし、その繰出金は売上減にともない、急速に低下。平成2年度の175億円をピークに、平成22年度は2億円にまで落ち込んだ。

深刻な売上減少の原因としては、携帯ゲームなどレジャーの多様化はもちろんだが、モーターや選手の戦績データを読み込んだ予想が必要とされる玄人受けする競艇よりも、手軽なパチンコやパチスロに今の時代は分があるようだ。こんな状況に競艇関係者も手をこまねいているわけではない。新たな競艇ファン獲得に向けて“おっさんのオアシス”というイメージ払しょくのために、人気タレントを使ったイメージ展開や、有料指定席を改修し25歳以下の若者や女性を1000円引きで優待するなど必死だ。さらにサラリーマンのファン獲得をねらい、他場でのナイターレースの舟券販売なども現在検討している。

地域との密接すぎる関係

そんな逆風の中でも「繰出金こそが、公営競技である競艇場の存在意義ですから」と年間2億円の繰出金をひねり出し、市財政に貢献している。「売り上げが減少する中、できるのは無駄な支出を減らすこと」と徹底したコスト削減に取り組んできた。しかし一筋縄ではいかない。今年で60周年を迎える歴史の中、舟券販売員、レースの補助、売店で働く従事員など、雇用の受け皿としての機能も果たしてきた。これが生き物を扱う競馬場になると、厩務員や厩舎などさらにその規模は大きくなる。園田競馬場では今年9月から経営改善に向けて起死回生のナイターレースがスタートする。

地域経済とあまりにも密接な公営ギャンブル場。一時代にはこの街の暮らしを力強く支えた歴史もある中、どうやら存続だ、廃止だ、と一刀両断できる問題ではなさそうである。

参考資料 尼崎公営競艇施行者協議会『尼崎競走場40周年誌』