尼いも復活!か?あの味をもう一度

尼崎の懐かしい味として記憶に残るサツマイモ「尼いも」。あまけんでは昨年来、復活に取り組み、9月1日、市内2カ所の畑で掘り起こしました。工業化する前の特産物でしたが、次第に姿を消した幻の逸品。「公害のない街」のシンボルに、と多くの方々の協力を得て今回、収穫にこぎつけたのです。イモの再生に私たちは何を重ねるか。工業都市で始まった農の復権。とれたてを蒸すと、甘くてホコホコして、一人の先達の姿が重なって、ちょっぴりホロ苦い味わいでした。

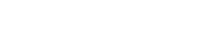

「尼いも」は、サツマイモの一種で、尼崎南部地域の特産品として栽培されていた。収穫時期が7~8月ごろと普通のサツマイモより早く、甘みが強いのが特徴。直径2~3センチ、長さ20センチ程度の細長いものが特に価値が高く、京都や大阪の料亭に出されたり、地蔵盆の供え物に使われたりした。

江戸時代に栽培が始まり、明治から昭和のはじめにかけて最盛期を迎えた。しかし、南部地域の工業化と1934年の室戸台風、1950年のジェーン台風で壊滅的な被害を受け、全滅したとされている。

再生の試み

尼いも再生への取り組みは、尼崎公害患者・家族の会が1996年に作成した尼崎南部再生マップ(『南部再生』創刊号参照)が契機となった。公害患者にとって尼いものあった風景は、穏やかな気候風土と豊かな農地の広がる原風景であった。

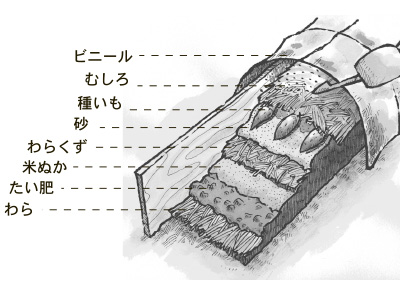

尼崎都市・自治体問題研究所で尼崎南部、とりわけ国道43号線について調べていた横山澄男さん(同研究所理事)は、九州方面をはじめ、各地へ苗を捜し求め、あるいは栽培方法を聞き取りながら、尼いもの実態を握り始めた。

『阪神の野菜 その歴史と技術』という本の中に、「尼藷」に関する記述を見つけ、著者の京啓一さん(兵庫県宝塚農業改良センター課長)を訪ねた。そして、1,400種類のいも苗を保存する筑波の農業研究センターの存在を知らされた。尼いもを求める横山さんは迷わず筑波へ。「尼ヶ崎赤」をはじめ5種類の苗を試験栽培のためにわけてもらえることとなった。

2000年、稲葉元町で農業を営む林憲男さんの畑で、試験栽培。10月、収穫したイモは「人・まち・赤とんぼセンター」の試食会で出来ばえを吟味した。植え付けが遅く8月にするべき収穫が10月へずれ込んだためか、会場では大きさ、味ともに違うという意見が多く出た。さらに土質の違いも指摘された。

クラブ結成

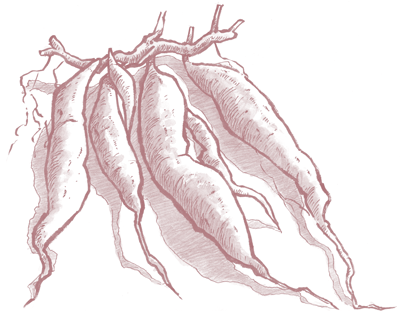

今年は新たに「尼崎で作った種いもを、尼崎で発芽させる」という目標が生まれた。当時の栽培方法を忠実に再現し、土質の異なる数カ所で栽培することにした。今年2月には「尼いもクラブ準備会」を結成し、種いもが冬を越すための苗床を作った。苗床作りはみな未経験。横山さんの熱心な聞き取り調査の結果をもとに当時の苗床を再現した。

今年9月試食会の準備できあがり

今年9月試食会の準備できあがり

苗床断面図

苗床断面図

林憲男さんに農地の一角を提供していただき、尼いも復活の中心になっていただいた。

「うちでは毎年サツマイモを作っているんですが、種いもから苗を作ったのは今回が初めてでした。種いもは、13℃以上で保存しないと腐ってしまいます」と話す林さん。「種芋を寝かせる苗床は、藁くず、鶏糞、堆肥等を踏み固めて、発酵させた熱で保温します。熱が逃げないようにビニールで囲いますが、直射日光をあてないと丈夫な苗にならないので、毎日昼間はビニールを開けて、夜は霜を防ぐために閉めました」と種イモの保存と苗床づくりの難しさを。

「尼いもクラブ準備会」のメンバーは3月、関西学院大学片寄教授のお世話で、「日本いも類研究会総会」に出席することに。「いも類」に携わる研究者・加工業者・生産者らが日本各地から集まるこの会で、横山さんは壇上から「尼いも復活再生への取り組み」を紹介し、多くの激励と期待の声を受けた。

今年5月には、正式に「尼いもクラブ」を発足。市民へさらに広く呼びかけ、メンバーは50人を数えた。苦労して作った苗床からは立派な苗が見事に発芽し、「尼ヶ崎赤」「四十日藷」などの「尼いも候補」を含む11種類を、土質の異なる市内6カ所の栽培地に植え付けた。

試食会開催

9月1日午前中。林さんと安倉さんの畑、築地の畑でいもの掘り上げをおこなった。世話人の一人、島尻紘子さんはこれまで雑草をまめに取り除き、つる上げをきちんとこなしてきた。「今年は雨が少なかった。いもが育っていなかったらどうしよう」掘り上げてみると、そんな島尻さんの不安が吹き飛んだ。林さんの畑と合わせて、段ボール箱10個分ほどのいもがとれた。

9月1日、林さんの畑での尼いもの掘り上げ

9月1日、林さんの畑での尼いもの掘り上げ

この日の午後、労働福祉会館の試食会会場に集まったのは「尼いもクラブ」メンバーを中心とした60人。少しばかり大げさな音楽とともに登場した「尼いも候補」たちに歓声があがった。8種類の尼いもをふかしいもにして試食。

「粘り気と甘みが多いといわれていたが、意外とあっさりしている」「収穫してすぐに調理するのではなく、しばらく乾燥させて甘みを出した」「市内でも土壌に差があったから、味にも違いがあったはず」

2時間近くに及んだ議論の末、尼ヶ崎赤、四十日藷、源氏の3種が尼いもだろうということに到達した。

尼いものこれから

今年の試食会を終え、「尼いもクラブ」にはまた新たな目標が生まれた。「さらに製法にこだわって、真の尼いも復活に取り組む」と意気込む人。「ふかしいもだけでなく、イモ料理に挑戦する」という声も。今後「尼いもクラブ」の活動は、さらに関わる人を増やし、それぞれの「尼いも」を求めて活動を続けていきます。

尼いもという多様性

実は「尼いも」という品種はない。味がよく、土に合い、規格品が多く採れるならばと、さまざまな品種が持ち込まれた。充分に育つ前に収穫し、サツマイモというには随分細長いものだった。早く収穫したのは市場に出回る数が少なく、その分高く売れたから。尼崎で栽培したのは衰退した綿花畑の跡地を使うことを考えたから。買ってくれる人が近くにいたから。要するにいい商売をしようと、考えたから…である。

同じ場所で育てても、土が違えば味も変わる。「甘味があった」と言っても昔のこと。今感じる甘味とはほど遠いかもしれない。だから食べた経験のある人が美味くないというなら、その味を追い求めればいい。食べたことがなければ、当時に思いを馳せるのもいい。

確たる根拠がない「尼いも」を再生させるというのは、一体どういうことなんだろう。特定の品種を追い求めるわけでも、特定の方法に縛られる必要もない。手掛かりは育てていた風土、食べた人、育てた人の証言、時代背景とか…。そんな様々なこと、それぞれの価値観を確かめ、尼いもという価値観を共有するところから、再生は始まるのではないだろうか。

「尼いもはかせ」として親しまれた横山澄男さんが2001年8月19日、68歳で急逝されました。教員を務めるかたわら、公害反対運動に尽力。尼崎の近現代史を正しく評価し後世に伝えようと、聞き取り調査などに精力的に取り組まれました。晩年に携わった「尼いも」の復元は、人生の集大成の一つだったのでしょう。あまりに早いお別れで悲しい限りですが、ご冥福を祈るとともに、その遺志を継いでいきたい、と思っています。