1945年のアマガサキAmagasaki,1945

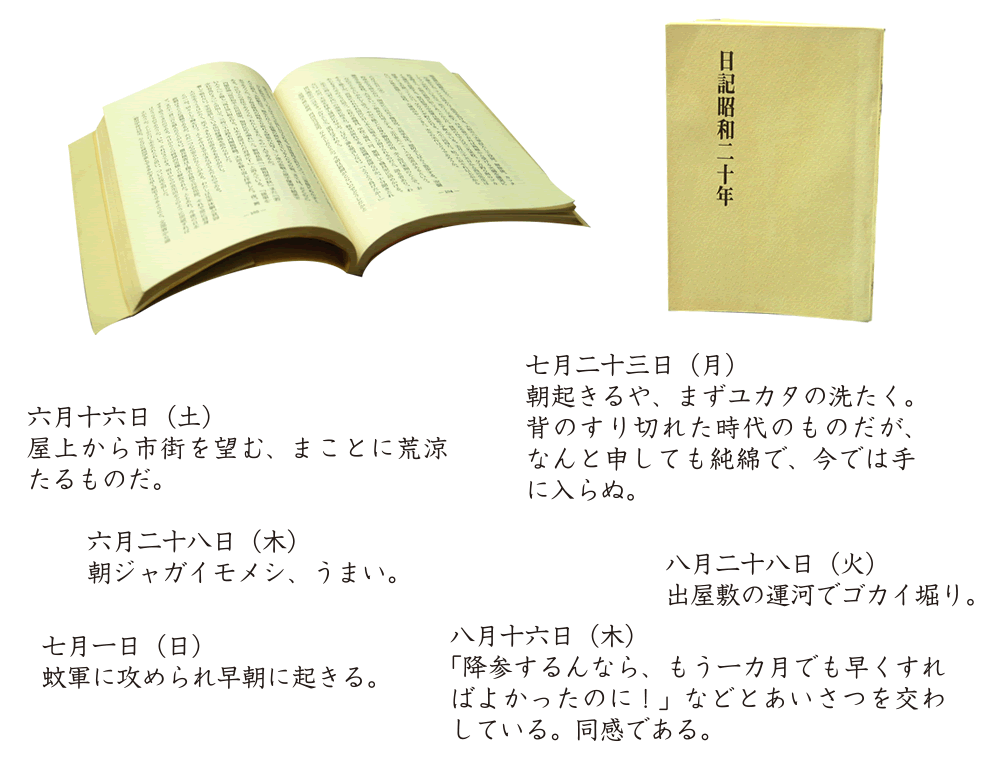

『日記昭和二十年』からとある教師の銃後の暮らし

『日記昭和二十年』は終戦前後の尼崎に暮らす、いわゆる普通の人による日記だ。著者の井上勇は、尼崎市立高等女学校(現・市立尼崎高等学校)に勤める教員であり、彼が過ごした昭和20(1945)年の生活が克明に綴られている。

女学校は阪神尼崎の近く、市役所や警察署が連なる城内地区にあり、井上は当時41歳。妻子を赤穂に残し、校内の生物室で寝起きして自炊生活を送っていた。敗戦の色濃い大戦末期、生徒は市内の工場や官公庁へ学徒勤労動員に駆り出され、教員の井上も動員先に出社すべく、毎朝、飛び起きるなり、ゲートルに破れた靴で駅まで走る日々だ。

戦況が不利に傾くにつれ、昼夜を問わず空襲警報に苛まれながら、市井の暮らしは続く。工場では生徒達の監督、学校に戻っては、疎開を求める父兄や罹災者への対応、書類の作成や経理と、山積みの雑務に明け暮れる。時に同僚と時局を論じ、悠長な上司に憤り、校内に駐在する軍の宴会を横目で眺めつつ。

食糧や日用品の配給は厳しく、頻発する断水や停電の合間に炊く、雑穀まじりの粥やイモの雑炊、炒った豆では到底、空腹は満たせない。校庭に菜園をつくり、運河で釣った魚を腹の足しに。蛙や雑草も採る。切れた煙草は干した草葉で代用し、ビール券が手に入れば、握りしめてスタンドの列に並ぶ。そんな耐乏生活に、赤穂の妻からは再三、送金を催促され困り果てる。

尼崎も度重なる空襲を受けた。身を案じて帰省を促す妻の便りを尻目に、爆撃で焼かれた街を屋上から眺め、「そんな勝手はできない」と夕焼け空の下、寝転んで『唐詩選』を読む。

職員室に詰めかけて聴いた玉音放送。その日には、「ここまで、よく生きながらえてきた」と噛みしめつつ、「敗戦は遺憾だが、ただ一つ心の安らかなことがある」と記している。井上は、体が丈夫ではなく徴兵を免除されていた。実は内心、そのことを常に肩身狭く感じていたという。そして、明日からどうして食い繋いでいこう、と目の前の現実に思い悩み夜を明かす。

学徒動員が解除、早々に授業が再開されると、「こんなに早く復活するとは夢にも思わなかった」、「これで二十年間メシを喰って来た」と教壇に立ち喜ぶ。軍や当局に従い、自ら熱心に国体の精華を説いてきたことを、教育者として恥じ、熱に浮かされていた世相を醒めた視線で振り返りながら。

戦争が終わり、統治者が変わっても、断水や停電は続き、物資・食糧難や物価の高騰は収まる様子もない。相変わらず粥を炊き、授業の傍ら魚や蛙を採り、自助に励む。年の瀬、駅前のヤミ市や三和市場の賑わいを覗き、あまりの値段に何も買わず空腹を抱えて帰校。思えば多難な年だったと述懐しながらも、心機一転、頑張ろうと心に決め、新年を迎えるのだった。

『日記昭和二十年』井上勇・昭和49(1974)年・神戸新聞社刊

『図説尼崎の歴史』 http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/chronicles/visual/index.html

尼崎市立文化財収蔵庫・第7回企画展『兵隊に行く・銃後を守る』